近红外窄带发射材料在生物成像与光电器件中应用广泛,其优异的组织穿透性可显著提升检测性能。尽管有机小分子材料因结构可调性受到关注,其发光机制与激子行为仍待深入解析。实现窄半峰全宽(FWHM)发射是关键挑战,当前分子设计与晶体工程策略仍受限于分子作用机制不明与调控手段不足。

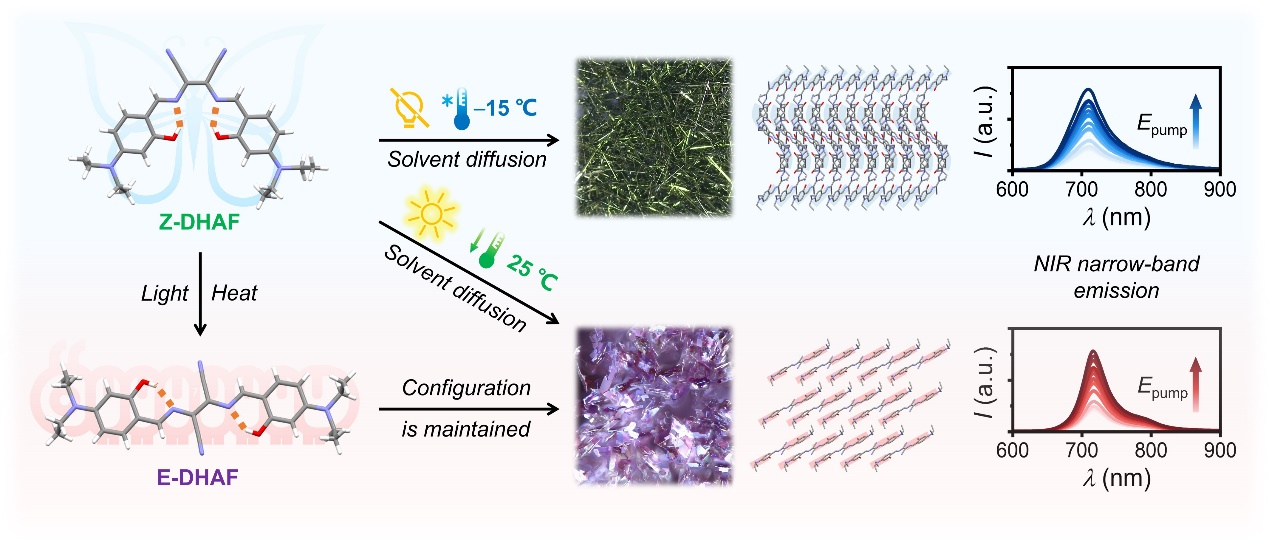

针对这一挑战,吉林大学张红雨教授团队与纽约大学Panče Naumov教授团队联合开展了研究,提出了一种基于异构化与晶体生长动力学协同调控的新策略。通过操纵二氨基马来腈衍生物的顺/反(Z/E)异构过程及结晶条件,实现了超窄带近红外发射晶体(715 nm)的可控制备。所获Z型晶体具有尺寸依赖的发射窄化效应,半峰宽可降至约40 nm (0.096 eV);E型晶体兼具超窄发射与高光稳定性,在长时间激光照射下仍保持性能稳定。团队从分子间相互作用和激子-振动耦合角度揭示了其物理化学机制。该研究为发展高性能有机近红外发光材料提供了新方法,并在光通信、生物成像和柔性光电器件等领域展现出应用潜力。

该研究成果以“Effects of Geometric Isomerism and Crystal Size on Ultra-Narrowband Near-Infrared Emission from Organic Crystals”为题,发表在CCS Chemistry(CCS Chem. 2025. DOI: 10.31635/ccschem.025.202505843)。吉林大学硕士研究生张浩为第一作者,吉林大学张红雨教授和纽约大学Panče Naumov教授为共同通讯作者。

图1.Z/E-DHAF晶体的定制过程及光稳定性研究。

论文链接:

//doi.org/10.31635/ccschem.025.202505843